环境与社会风险:生成、类别与应对

一、环境风险概述

环境风险是指自然或人为活动引发的,可能对生态环境和人类社会产生负面影响的风险。这些影响可能表现为对生物、土壤、水资源、气候等环境因素的改变,以及这些改变对人类健康、经济活动和社交生活带来的潜在威胁。

二、社会风险概述

社会风险是指可能对社会的稳定、安全和公共福利产生负面影响的风险。这些风险可能来源于经济、政治、社会问题等多个方面,如经济危机、政治冲突、社会不公等。

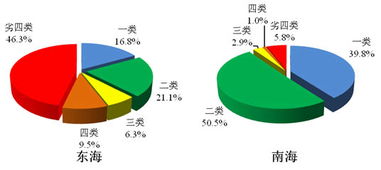

三、环境风险的生成与类别

1. 自然环境风险:这类风险主要由自然灾害和自然变化引发,如地震、洪水、干旱、飓风等。这些事件可能对人类社会造成巨大的损失,包括生命损失、财产破坏和社会服务中断等。

2. 人为环境风险:人为环境风险主要源于人类的生产和生活活动,如工业污染、农业污染、城市化等。这类风险可能对生态环境和人类健康产生长期影响,如空气污染、水体污染、土壤污染等。

四、社会风险的生成与类别

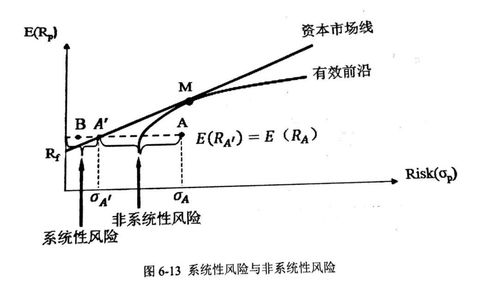

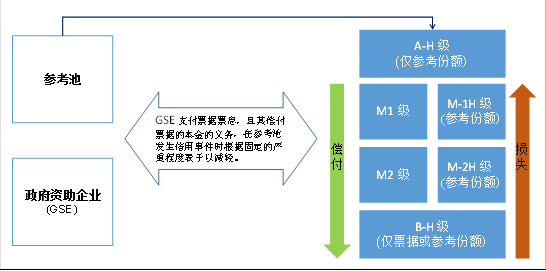

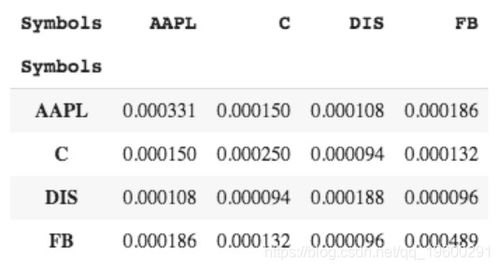

1. 经济风险:经济风险主要源于经济活动和金融市场的不确定性。例如,金融危机的爆发可能导致严重的经济损失,影响到社会福利和稳定。

2. 政治风险:政治风险源于政治不稳定和政策冲突等因素。例如,地区冲突、政治腐败、民主人权问题等都可能引发社会不满和动荡。

3. 社会问题风险:这类风险主要源于社会不公、教育缺失、社会保障不足等问题。这些问题可能导致社会分化、社会不满和社会冲突。

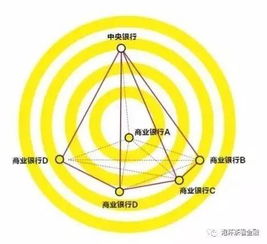

五、环境与社会风险的相互影响

环境与社会风险之间存在密切的联系和相互影响。一方面,环境风险的产生和解决过程中可能引发社会风险。例如,严重的环境污染问题可能导致社区居民的不满和抗议;另一方面,社会风险的解决也可能对环境产生积极影响。例如,通过社会政策的调整,改善社会不公和资源分配问题,有助于减少过度开发和环境污染。

六、风险管理与防范措施

针对环境与社会风险的管理与防范措施包括以下几个方面:1. 环境保护措施:通过采取科学有效的环境保护措施,降低人类活动对环境的破坏和污染,从源头上减少环境风险的产生。包括推广清洁能源、实施严格的环保法规、开展环境教育和提高公众环保意识等。

2. 社会稳定措施:采取积极的社会稳定措施,减少社会冲突和社会不满,降低社会风险的产生。包括制定公正公平的社会政策、加强民主制度建设、改善民生福祉和提高社会公共服务水平等。

3. 国际合作:在全球化的背景下,各国应加强国际合作,共同应对环境与社会风险。通过分享经验、协调政策,共同应对全球性的环境问题和社会挑战,实现可持续发展。

4. 风险管理科技:积极推动风险管理科技的发展和应用,提高对环境与社会风险的识别、评估和控制能力。利用大数据、人工智能等技术手段,实现对环境与社会风险的预警和管理。

5. 应急预案:针对可能出现的突发情况,制定和完善应急预案。建立高效的应急响应机制,确保在突发环境事件和社会问题发生时能够迅速采取有效措施,减轻对人员和社会的影响。

6. 政策与法规:制定和完善相关政策和法规,强化对环境与社会风险的约束和管理。通过法律手段规范企业和个人的行为,确保环境保护和社会责任的落实。同时对违反规定的行为进行严厉惩处,以维护法律的权威性和有效性。